「住まいの支援」が、働きやすさを左右する時代に── アンケートで見る“住宅制度”の再評価

採用・定着、働き方改革、エンゲージメント強化……。

多くの企業が人材戦略に注力する中、意外にも手つかずになりがちな領域があります。

それが「住宅支援制度」です。

働く人々の関心と、企業の支援体制には、いま少しずつギャップが生まれ始めています。

Contents

変わる働き方、変わらぬ“暮らしの支援”

近年、働き方の選択肢はかつてないほどに多様化しています。

テレワークやフレックスタイム、副業の解禁、育児や介護と両立しやすい柔軟な働き方の制度整備など、

多くの企業で社員一人ひとりのライフスタイルに寄り添った取り組みを進めています。

一方、物価の上昇や住宅費の高騰、将来の収入の不安など、生活面での不安はむしろ増しているのが現実です。

そのような背景から、社員の暮らしを安定させる「住宅支援制度」の重要性が改めて注目されています。

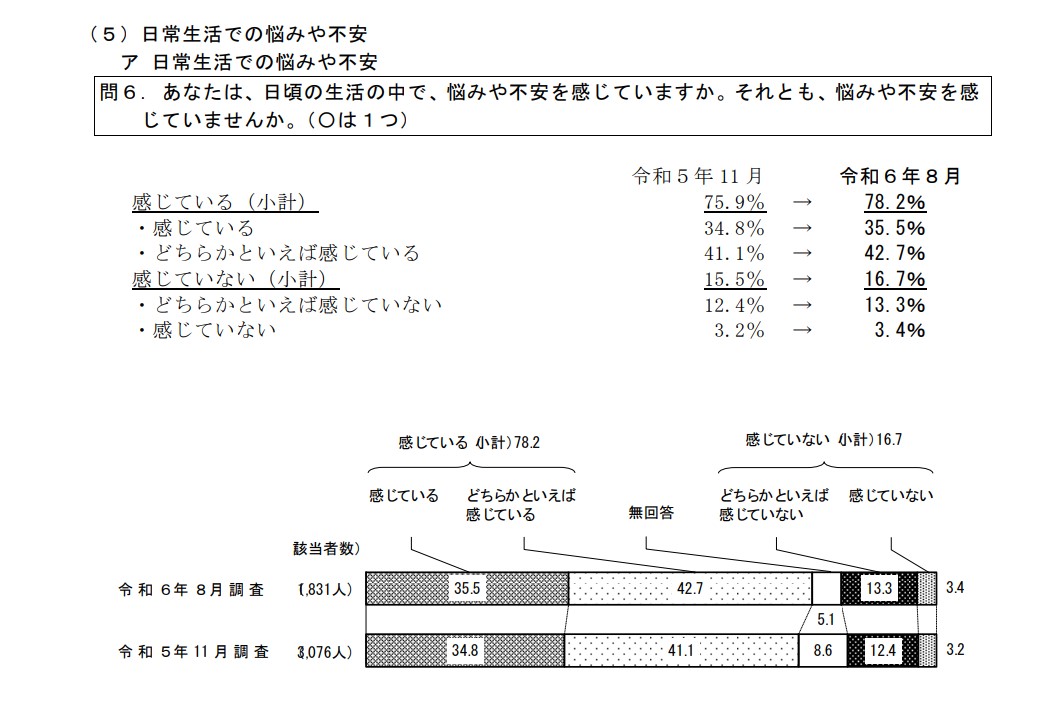

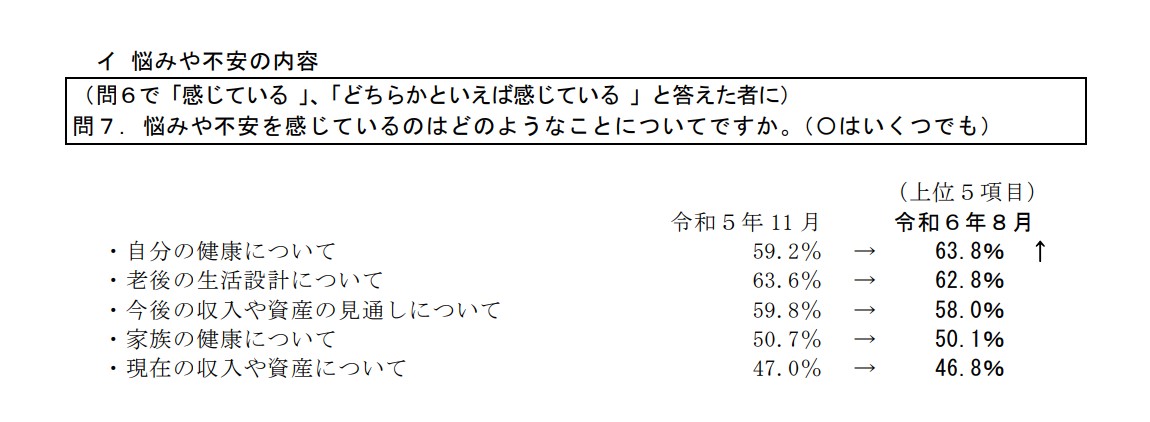

内閣府が発表した令和6年の世論調査(URLを埋め込む)によると、「日常の生活の中で悩みや不安を感じている」と答えた人は

全体の78.2%になり、令和5年の調査よりも約2%増加しました。

また不安や悩みの主な内容としては、

約60%の人が「自分の健康」「老後の生活設計」「今後の収入や資産の見通し」と挙げています。

なかでも、「今後の収入や資産の見通し」や「老後の生活設計」といった不安の背景には、

日々の固定費、特に住居費の重さが大きく影響していると考えられます。

このように、働き方は柔軟になっても、暮らしそのものへの不安が解消されているとは、言い難い状況です。

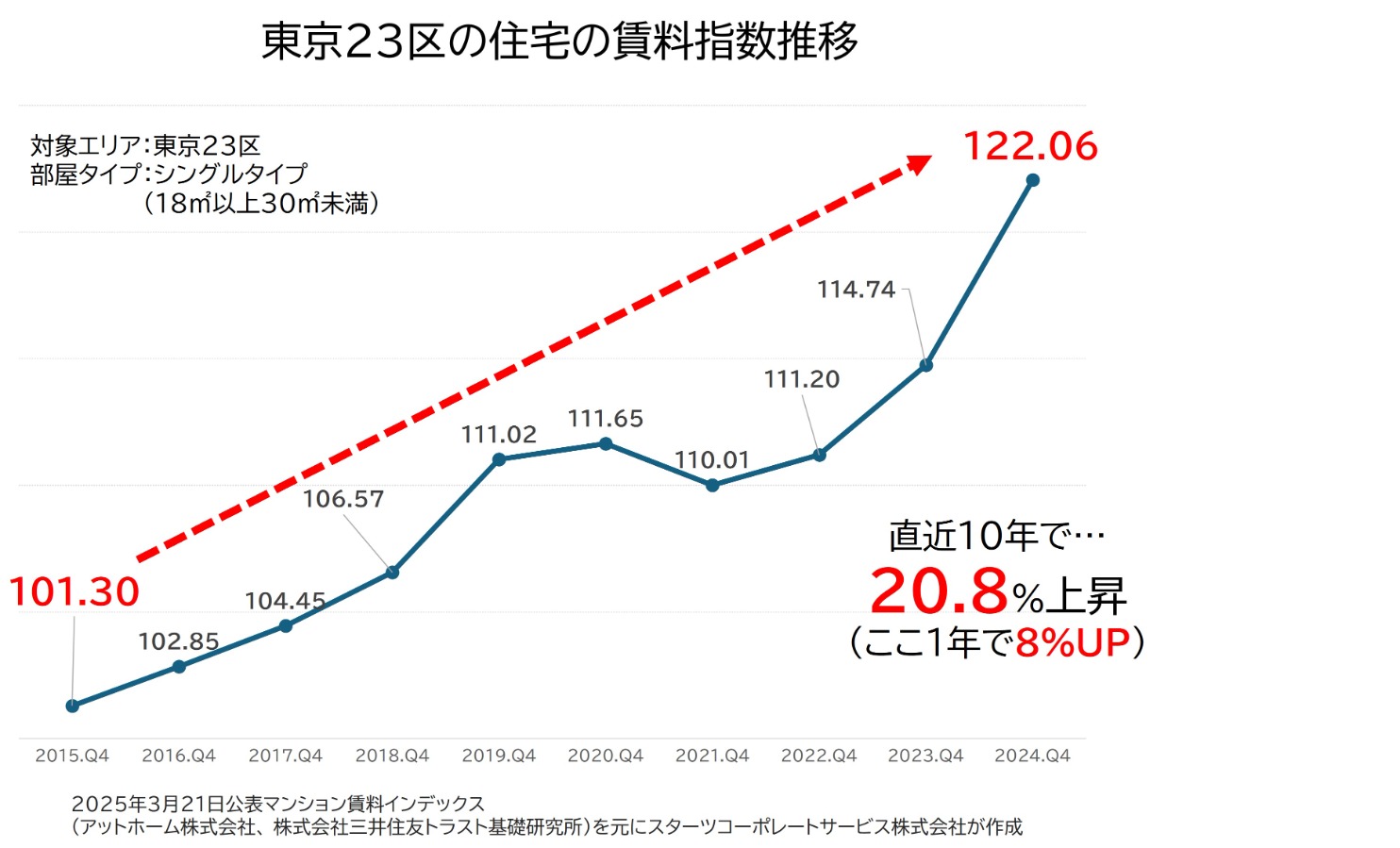

また、首都圏を中心に賃貸住宅の家賃は年々上昇しており、

東京23区では単身者向け物件(ワンルーム・1K)の賃料が10万円台になることも珍しくありません。

実際に、アットホーム株式会社と株式会社三井住友トラスト基礎研究所が共同で開発した賃料指数によると、ここ10年で都内のシングルタイプの成約賃料は20.8%も上昇しており、ここ1年で8%もアップしています。

若手社員や単身赴任者にとって、こうした住居費の負担は日々の生活に大きな影響を与えています。

加えて、物価の上昇や災害リスクなど、多くの不確実性が重なり、生活の安定を望む声は年々高まっています。

こうした背景を踏まえ、企業が提供する住宅補助や社宅制度は、

「従業員の生活基盤を支える施策」として近年再評価されつつあります。

特に「借り上げ型社宅制度」のように、企業が住宅を用意して社員に貸与する仕組みは、

社員の金銭的負担を抑えると同時に、税制上のメリットも期待できる柔軟な支援策です。

生活の不安が軽減され、安定した住環境が整うことで、社員の仕事への集中力やパフォーマンスにも好影響をもたらします。

働き方がどれだけ多様化しても、安心して暮らせる基盤があってこそ、真に“働きやすい”職場が実現します。

圧倒的に選ばれた「住宅手当・家賃補助」

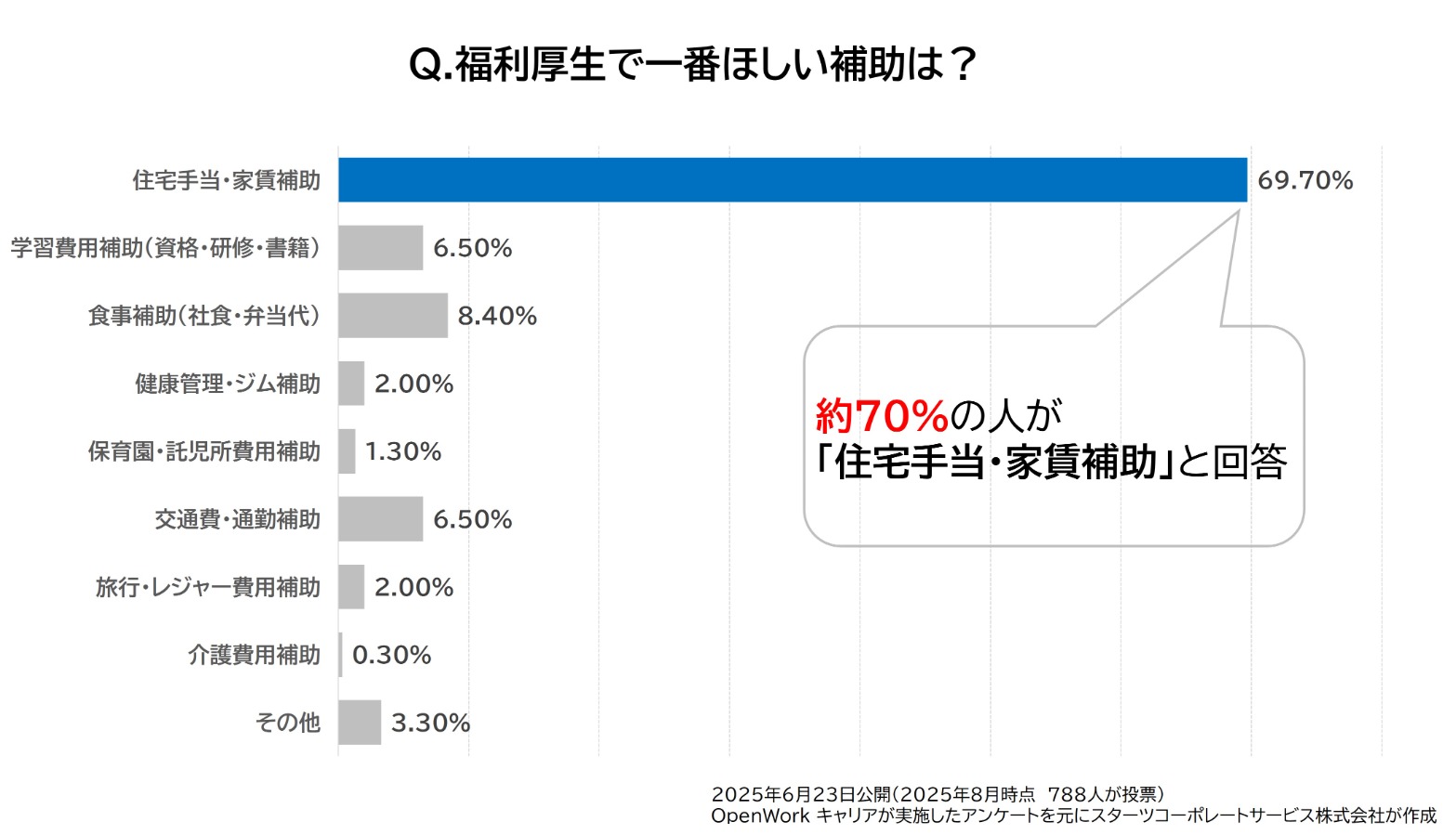

2025年6月に、OpenWorkが運営する匿名キャリアSNSで次のようなアンケートが実施されました。

「福利厚生で一番ほしい補助は?」

この質問に対して、最も多くの人が選んだのが、住宅手当・家賃補助でした。

具体的には、全体の70%近くの方が「住宅手当・家賃補助」を最も欲しい制度として選択。

この割合は2位以下を大きく引き離しており、住宅に関する支援がいかに多くの人にとって重要かを物語っています。

▼ OpenWork キャリア アンケート結果(上位項目)

1位:住宅手当・家賃補助

2位:食費補助(社食・弁当代)

3位:学習費用補助(資格・研修・書籍)

4位:交通費・通勤費補助

5位:その他

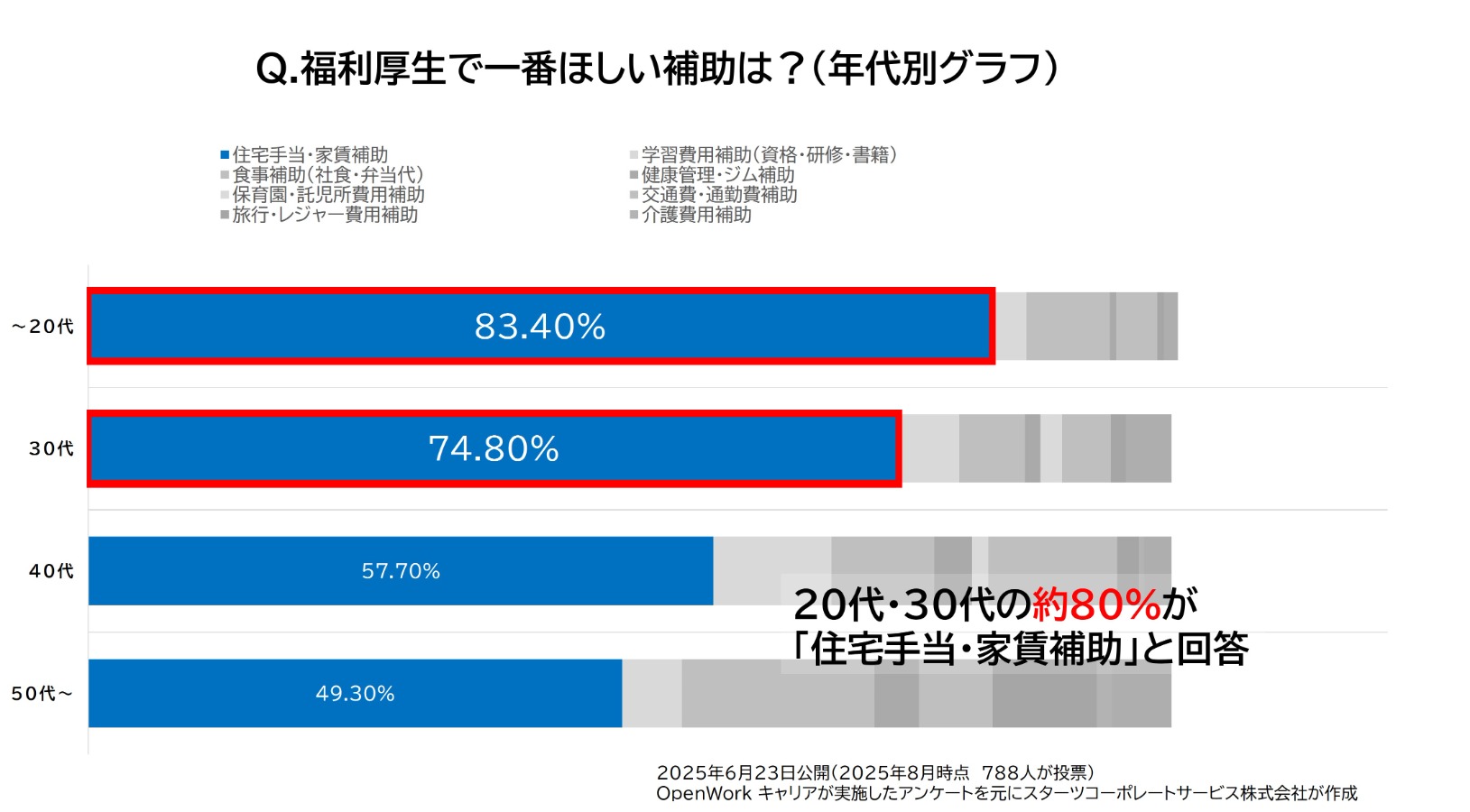

さらに年代別で見ると「~20代」「30代」がより多く住宅手当・家賃補助を求めていることがわかります。

若手社員や地方から都市部へ就職・転勤している層では、住宅費の負担感が強く、

「住宅支援の有無が企業選びの重要な基準のひとつ」になりつつあることがうかがえます。

企業としては、すでに各種の福利厚生を提供している中で、社員が最も切実に求めている分野が“住まいの支援”であることは、

今後の制度設計において見逃せないデータといえるでしょう。

実際の声:「住宅費」が働く人の大きな課題に

OpenWorkキャリアのアンケートでは、回答者から寄せられた自由記述コメントも公開されています。

そこには、働く人たちのリアルな暮らしと、企業に期待する支援とのギャップが見えてきます。

●「固定費に対して補助してもらえるのが一番助かるから」

●「会社がリモート推奨しているが住宅補助がないから」

●「衣食住の中で“住”がやはり大切だから。家賃負担を少しでも軽くしたい。」

●「住宅費の負担が軽減されれば、その分を医療費や交通費、日々の生活費に充てることができ、

より安心して暮らすことができるから」

●「数ある固定費の中で何だがんだ一番支出が大きく、減らすことが難しいため」

これらの声からは、住宅支援が「ある/ない」で、働く人の安心感や企業への信頼感が大きく左右されることがわかります。

また、最近では勤務地に縛られない働き方が進む中で、「どこに住むか」を柔軟に選べる仕組みがあることも、

社員のエンゲージメントやQOL向上につながっていることが読み取れます。

今求められる「社宅制度」とは

こうした声を受けて、企業が住宅支援制度を整える動きは着実に進んでいます。

中でも注目されているのが、「借上げ型社宅」や「社宅代行サービス」などを活用した、柔軟かつ効率的な社宅制度の構築です。

かつての社宅といえば、敷地内に建てられた集合住宅のようなイメージが一般的でしたが、いまは様変わりしています。

社員が自分の希望する物件を選び、企業が法人契約する社宅代行サービスを導入することで、

自由度の高い制度が主流となりつつあります。

また「住宅手当・家賃補助」ではなく「借り上げ型社宅」の制度を取り入れることで税制上の優遇を活かせる分、

住宅手当よりも社員の負担軽減につながる仕組みです。

経済的メリットがあるだけでなく、社員目線に立った制度設計としても注目されています。

◆ 現代的な社宅制度のポイント

• 社員のライフスタイルに合った柔軟な住まい選びが可能

• 企業側は法人契約によりコスト最適化や家賃管理の一元化が可能

• 契約や精算、更新・解約などの業務は外部にアウトソースでき、総務部門の負担を軽減

このような仕組みを支援しているのが、スターツコーポレートサービス株式会社です。

13万件を超える社宅管理実績を活かし、企業の「制度設計」から「契約」「運用」「精算」までをトータルにサポート。

社員にとっても企業にとってもストレスのない制度づくりを実現しています。

制度の導入そのものに手間や懸念を感じている企業にとっては、こうした仕組みを活用することで、

スムーズな立ち上げが可能になります。

まとめ:いま、企業に求められる“住まいの支援”という選択

社員の生活に寄り添った支援は、企業への信頼や働くモチベーションへとつながっていきます。

中でも「住宅手当」や「社宅制度」は、その効果が非常に高い制度です。

今回のアンケート結果は、住宅支援制度が“選ばれる会社”であるための基本的な条件になりつつあることを示しているといえるでしょう。

今後、ますます人材の流動性が高まる中で、こうした支援のあり方が企業の魅力や採用強化に影響を及ぼすといえます。

いま一度、自社の福利厚生を見直す中で、住まいの支援がどう位置づけられているかを考えてみること。

それが、社員の安心と企業の持続的成長を両立する第一歩になるはずです。

社宅制度の見直しや、自社にどのような制度があっているか分からない、

そんなお悩みを抱えている企業様はぜひ一度ご相談ください。

Operating Company

- 執筆者

-

スターツコーポレートサービス株式会社 COPPO!編集部

当社の特徴-

①法人さまごとの専任体制でお客様の課題をワンストップで解決

②社宅代行約450社・約13万件、継続25年以上、寮・社宅のプロ

③80社を超えるグループ会社と国内約3000社の提携不動産会社、

海外では21カ国・30拠点以上の日経不動産会社最大級のネットワーク

法人向け不動産サービスを中心に、スターツグループのコンテンツと

独自のネットワークを最大限活用し、様々な経営課題を共に解決します

当社のサービス:社宅代行・社員寮紹介、オフィス移転、不動産売買

-

カテゴリ:

- 寮・社宅運用ノウハウ

-

タグ:

まずは、お気軽に今のお困りごとを

お聞かせください。

スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。

長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。