人材争奪戦を勝ち抜く!今の学生が本当に求める「安定性」と、寮・社宅制度が果たす採用力強化の鍵

Contents

はじめに : なぜ、企業の「安定性」が、いま学生の心を掴むのか

少子高齢化が進み、企業間の人材獲得競争が激化する現代において、新卒採用は年々難易度を増しています。

かつて学生が企業を選ぶ基準として「やりがい」や「成長性」が重視される時代もありましたが、

近年、特に顕著なのが「安定性」を求める学生の増加です。

経済状況の不確実性が高まる中、学生たちは将来への不安を抱え、企業に「長く安心して働けること」を強く求めています。

そして、この「安定性」を学生に感じさせる上で、企業の福利厚生制度が極めて重要な役割を担っていることをご存知でしょうか?

本記事では、今の学生が求める「安定性」の正体を深掘りし、その中でも特に重要視される「住宅関連制度」、

とりわけ「寮・社宅制度」を充実させることで、いかに貴社が人材争奪戦を勝ち抜き、優秀な人材を惹きつけ、

定着させることができるのかを解説します。

コロナ禍を経て変化した学生の価値観 : 最優先は「安定性」

近年実施された複数の調査によると、学生が企業を選ぶ際に最も重視する項目として、

「企業の安定性」が上位を占める傾向が強まっています。これは、東日本大震災、リーマンショック、そして記憶に新しいコロナ禍

といった社会情勢の変化を肌で感じてきた世代が、予測不能な時代を生き抜く中で培われたリアリティに基づいています。

株式会社マイナビが2025年4月に発表した「2026年卒大学生就職意識調査」によると、

「企業選択のポイント」として、「安定している会社」が51.9%と最も多くの学生から選ばれ、

さらにこの値は10年以上上がり続けています。

2026年卒大学生就職意識調査 | マイナビキャリアリサーチLab

これは、経済的な不安やキャリアの不確実性が高まる中で、学生たちがより堅実で長期的な視点を持つようになったことを示しています。

●経済的な不安

物価上昇や将来の年金問題など、経済的な不安が若年層の間で高まっています。

企業には、自身の生活を支え、将来設計を可能にする基盤となることを期待しています。

● キャリアの不確実性

終身雇用神話の崩壊が叫ばれ、転職が一般的になったとはいえ、最初のステップとしての「安定した足場」を求める声は根強いです。

●ワークライフバランス

安定した環境の中で、私生活も充実させたいという志向も強く、無理なく長く働ける企業を選びたいと考える傾向があります。

「安定性」とは、単に企業の財務状況が良いことだけを指すわけではありません。

それは、「安心して働き続けられる環境が提供されるか」「生活の基盤が守られるか」という、より個人的な安心感へと広がっているのです。

「安定性」を形にする福利厚生 : 特に注目される「住宅関連制度」

学生が求める「安定性」を具体的に示す上で、企業が提供する福利厚生は非常に大きなインパクトを持ちます。

2026年卒 大学生キャリア意向調査3月<就活生のワークライフバランス意識> | マイナビキャリアリサーチLab

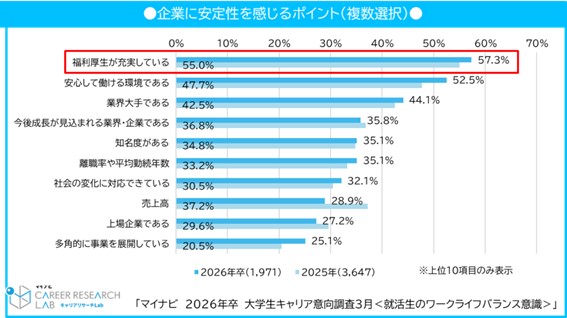

「マイナビ 2026年卒 大学生キャリア意向調査3月<就活生のワークライフバランス意識>」では、

「企業に安定性を感じるポイント」として、「福利厚生が充実している」が57.3%と最も高い割合を占めており、

福利厚生は安定性の象徴になっていることがわかります。

給与の引き上げももちろん有効ですが、今の学生は目先のメリットよりも長期的な生活の安定に関する関心が高く、

サポート体制が充実している環境を望んでいることが分かります。

その中でも特に生活に重要視されているのが「住宅関連制度」です。

●家賃という大きな負担

若年層にとって、家賃は収入に占める割合が非常に高く、生活費の中でも特に大きな割合を占めます。

都市部であればなおさら、希望するエリアで適切な住まいを見つけ、家賃を払い続けることは大きな経済的負担となります。

●初期費用のハードル

新生活を始めるにあたっては、敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し費用など、まとまった初期費用が必要となります。

この費用が、特に地方から引っ越してくる学生にとっては障壁となります。

●生活の基盤

住宅は、食と並び、人間の生活の最も基本的な基盤です。

この基盤が不安定では、仕事に集中することも、プライベートを充実させることも困難になります。

そのため、企業が家賃の一部を補助したり、寮や社宅を提供したりすることで、

社員の経済的負担を軽減し、安心した生活を送れるようサポートすることは、学生にとって非常に魅力的な要素となるのです。

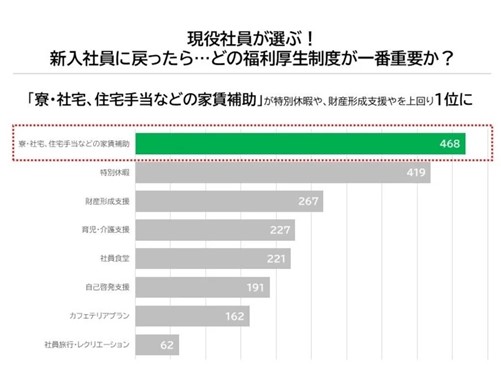

弊社が行ったアンケート調査でも、福利厚生の中で住宅関連制度が最重要視されている事がわかっています。

現役社員が選ぶ、一番重要な福利厚生は…「寮・社宅、住宅手当などの家賃補助」|スターツコーポレートサービスが福利厚生に関する意識調査を実施 | スターツコーポレートサービス株式会社のプレスリリース

「住まい」に関する手厚いサポートは、企業が社員一人ひとりの生活を大切に考えているというメッセージとなり、

入社への安心感を大きく高めます。

これが、結果的に企業への信頼感とロイヤリティに繋がり、長期的な人材定着にも貢献します。

「寮・社宅制度」を強化せよ!人材採用力アップの具体的戦略

住宅関連制度の中でも、特に企業が主体的に関与し、社員に手厚いサポートを提供できるのが「寮・社宅制度」です。

ここでは、その充実がどのように人材採用力アップに繋がるのか、具体的な視点から解説します。

(1) 経済的メリットの訴求 : 手取りアップの「第三の賃上げ」

借り上げ社宅制度は、企業が物件を借り上げて社員に貸与することで、社員の社会保険料や所得税・住民税の負担を軽減し、

結果として手取りを増やす「第三の賃上げ」効果をもたらします。

採用活動において、この実質的な手取りアップ効果を具体的に学生に伝えることで、他社との差別化を図ることができます。

似た制度に住宅手当が存在しますが、手当と借り上げ社宅では同じ物件と負担額でも、

借り上げ社宅のほうが支払う所得税と住民税が減り、手取りを増やす効果があります。

この点は実利益を重視する学生にはSNSなどで認知されており、PRに効果を発揮するでしょう。

(2) 新生活への不安解消 : 物件探しから入居までをサポート

初めての一人暮らしや、見知らぬ土地への引っ越しは、学生にとって大きな不安要素です。

企業が寮・社宅を提供することで、これらの不安を解消し、安心して新生活をスタートできる環境を提供できます。

●物件探しの手間を軽減

学生自身が膨大な物件情報の中から探す手間がなく、企業の規定に沿った適切な物件が提供されるため、

学業や就職活動に集中できます。

●初期費用の負担ゼロ(または最小限)

敷金・礼金、仲介手数料といった初期費用を企業が負担するため、

学生や地域をまたいで異動する社員は大きな経済的負担なしに新生活を始められます。

●質の高い住環境

企業が契約する物件は、企業与信で借りるため個人で借りられない物件を利用することも可能です。

セキュリティや設備が整ったものが多く、学生が安心して快適に暮らせる住環境を提供できます。

これらのサポートは、特に地方出身の学生や、初めて親元を離れる学生にとって、入社を決める大きな要因となるでしょう。

(3) コミュニケーション活性化と早期定着の促進

特に集合寮(ドミトリー型やマンションの複数借り上げ)の場合、社員同士の交流が生まれやすい環境を提供できます。

●同期との絆の深化

新入社員同士が共に暮らすことで、自然な形でコミュニケーションが生まれ、同期との絆を深めることができます。

これは、入社後のメンタルヘルスケアにも繋がり、孤立感を防ぐ効果も期待できます。

●縦の繋がり

先輩社員が住む寮であれば、気軽に仕事の相談をしたり、プライベートな交流を持ったりする機会が生まれ、

縦の繋がりを強化できます。

●企業文化の浸透

寮のイベントや共有スペースでの交流を通じて、企業文化や価値観を自然な形で伝えることができ、

社員の会社への帰属意識を高めます。

これらの要素は、新入社員の早期離職を防ぎ、企業への定着率を高める上で非常に重要な役割を果たします。

デジタルネイティブの世代はアナログのコミュニケーションに消極的なイメージもありますが、

コロナ禍やリモートワークにより対面のコミュニケーションが減っている現状がある中、相手を知る必要がある若手にとって、

対面でのコミュニケーションを求めている事がわかっています。

Off-JTで関わることができる社員寮はこういった点でも再度注目を集めています。

(4) 企業ブランドイメージの向上

手厚い寮・社宅制度は、企業が社員の生活を重視し、安心して長く働ける環境を提供しているというポジティブなメッセージを

社会に発信します。

これは、採用市場における企業イメージを向上させ、競合他社との差別化を図る上で強力な武器となります。

「社員を大切にする企業」という評判は、口コミを通じて広がり、潜在的な応募者に対しても少なからず影響を与えるでしょう。

なぜ「住宅関連制度の改善」は自社だけでは難しいのか?

住宅関連制度の重要性が高まる一方で、多くの企業の人事・総務部門が、

その制度設計や運用の変更に大きなハードルを感じているのが実情です。

これは、単に不動産の専門知識だけでなく、多岐にわたる要因が絡み合っているためです。

(1)専門知識の複雑性

住宅関連制度は、不動産賃貸借契約、税務、社会保険、など、複数の専門分野にまたがる知識が求められます。

本来は宅地建物取引士という国家資格が必要な領域で、コア業務とは異なるノウハウが要求されます。

●不動産市場の急激な変化

常に変動する賃料相場、物件の需給バランス、地域の特性などを把握し、自社にとって最適な物件を選定することは、

日常業務の片手間に行えるものではありません。さらに近年首都圏を中心に不動産価格の相場は大きく変動しており、

それらに対応したアップデートも求められます。

●法改正への対応

不動産関連法規や税法、社会保険制度は頻繁に改正されます。

これら最新の法改正に対応し続けるには、継続的な情報収集と専門的な解釈が不可欠です。

(2)多部門にわたる調整と多大な業務負荷

住宅関連制度の変更は、人事部門だけでなく、経理部門、法務部門、総務部門など、複数の部署との連携と調整が必要となります。

人事制度を根本から大きく変更している企業も多い中、福利厚生の中の一分野であるこの領域まで手が回っていないケースも多く見られます。

●制度設計の合意形成

社宅規定の見直し一つにしても、その内容が社員のモチベーション、企業のコスト、そして法的なリスクにどう影響するかを

総合的に判断し、関係部署間で合意を形成する必要があります。

●運用業務の負担増

新しい制度を導入したり、既存の制度を変更したりする際には、物件探し、契約手続き、引っ越し手配、入居後の管理、

トラブル対応など、多岐にわたる実務が発生します。

これらを通常業務と並行して行うには、膨大な時間と労力が必要です。

●社員からの問い合わせ対応

基本毎日使う福利厚生のため、問い合わせも多く発生します。

建物に対する不満や、設備の故障などタイムリーな対応が求められます。

また、制度変更の際には、社員からの問い合わせが殺到することも予想され、

その一つひとつに丁寧かつ正確に対応する体制が求められます。

(3) 既存制度からの移行の難しさ

既に何らかの住宅関連制度を運用している企業の場合、既存制度からの移行にはさらなる複雑さが伴います。

●既得権益の問題

既に手当を受給している社員や、既存の寮・社宅に入居している社員に対して、

制度変更が不利益にならないよう配慮する必要があります。

不利益変更は、社員の不満やモチベーション低下、最悪の場合は訴訟問題に発展するリスクもはらんでいます。

●公平性の担保

住宅は現物を支給するので、価格の相場が時勢により変動します。

制度を変更する場合は、過去と比べて同程度のスペックを把握し既存社員と不公平にならないよう調整する必要があり、

きめ細やかな管理が求められます。

これらの複雑な要因が絡み合うため、多くの企業が住宅関連制度の変更や最適化に二の足を踏んでしまうのが現状なのです。

(4) 多様化する社員のニーズに対する対応

企業を支える社員たちの顔ぶれは、かつてないほど多様化しています。

新卒からベテランまで、独身者、既婚者、子育て中の親、親の介護を担う人、あるいはUターンやIターンで地方でのキャリアを築こうとする人など、

彼らが企業に求めるものもまた、個々のライフステージや価値観によって大きく異なります。

このような状況において、住宅関連の福利厚生制度もまた、一律の画一的な制度では、

全ての社員のニーズを満たすことが困難になっています。

●入居期間の長期化

かつて社員寮は単身者向けで、結婚後は退去するのが一般的でした。

しかし、晩婚化や独身率の上昇により、寮や社宅に入居する期間が長期化する傾向にあります。

これにより、寮・社宅の利用者の年齢層が広がり、それに伴い社員のバックグラウンドも一層多様化しています。

従来の単身者向け設計では対応しきれないニーズが増えているのです。

●労働環境の変化

勤続年数に応じて自動的に給与が上昇し、住宅購入に至る道筋が明確でしたが、

社員一人ひとりが自身のライフプランをより主体的に設計する必要に迫られています。

これにより、企業に求められる住宅サポートも、従来の「一過性の補助」から「長期的な生活基盤の支援」へと変化しています。

これらの複雑な要因が絡み合うため、制度設計は年々難易度を増しています。

これらの理由により多くの企業が住宅関連制度の変更や最適化に二の足を踏んでしまうのが、実態なのです。

「難しい」を「可能」に変える : 総合社宅代行サービスの戦略的活用

住宅関連制度の変更や運用が自社だけでは難しいと感じるならば、その道のプロフェッショナルに相談するのが最善策です。

当社が提供する総合社宅代行サービスは、以下のような点で貴社を強力にサポートし、「難しい」を「可能」に変えます。

●専門知識の提供とリスク回避

複雑な税務・法務・社会保険の知識を網羅し、賃貸料相当額の適正算出から法改正への迅速な対応まで専門家が代行することで、企業のコンプライアンスリスクを低減し、安心して制度を運用できます。

●業務負担の劇的な軽減

物件探しから契約手続き、入居中の管理、退去精算に至るまで、多岐にわたる煩雑な業務を全てアウトソーシングできます。

これにより、人事・総務部門は本来のコア業務である人材戦略に集中できます。

●物件確保と社員満足度向上

豊富なネットワークと交渉力により、より良い条件での物件確保を可能にします。

同時に、社員のニーズに合った質の高い住環境を提供することで、社員満足度を高めます。

●あらゆる契約形態・制度に対応

社宅代行サービスだけでなく、社員寮物件の紹介、既存寮の活用・売却まで幅広い支援が可能です。

社員の幅広いニーズにもワンストップで対応が可能、お客様の業務は最小限に抑えられます。

私たちスターツコーポレートサービスは、25年以上の経験と、13万件以上の社宅を管理する実績に基づき、

貴社が抱える住宅関連制度の課題を解決し、人材採用力を最大化するための最適なソリューションをご提案します。

複雑な制度変更や運用はプロに任せ、貴社は未来を担う人材の採用に全力を注いでください。

まとめ : 寮・社宅制度で未来を担う人材を惹きつける

今の学生が求める「安定性」は、単なる企業の財務基盤だけでなく、

日々の生活を支える「住まい」という具体的な福利厚生によってもたらされる安心感に深く根差しています。

寮・社宅制度を充実させることは、この学生ニーズに応え、企業の採用力を向上させるための強力な戦略です。

「第三の賃上げ」効果による社員の手取りアップ、新生活への不安解消、コミュニケーション活性化、そして企業ブランドの向上。

これら全てを兼ね備えた寮・社宅制度は、貴社が優秀な人材を獲得し、長く定着させるための不可欠な要素となるでしょう。

住宅関連制度の変更が難しいと感じるのは、決して貴社だけではありません。

専門的な知識とノウハウが求められるからこそ、その道のプロを戦略的に活用することが、成功への近道となります。

ぜひこの機会に、貴社の寮・社宅制度の現状を見直し、未来を担う人材を惹きつけるための戦略的な福利厚生として、

その可能性を最大限に引き出してみませんか?

Operating Company

- 執筆者

-

スターツコーポレートサービス株式会社 COPPO!編集部

当社の特徴-

①法人さまごとの専任体制でお客様の課題をワンストップで解決

②社宅代行約450社・約13万件、継続25年以上、寮・社宅のプロ

③80社を超えるグループ会社と国内約3000社の提携不動産会社、

海外では21カ国・30拠点以上の日経不動産会社最大級のネットワーク

法人向け不動産サービスを中心に、スターツグループのコンテンツと

独自のネットワークを最大限活用し、様々な経営課題を共に解決します

当社のサービス:社宅代行・社員寮紹介、オフィス移転、不動産売買

-

カテゴリ:

- 寮・社宅運用ノウハウ

-

タグ:

まずは、お気軽に今のお困りごとを

お聞かせください。

スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。

長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。