【NewsPicks掲載】大手企業の組織改革、「オフィス」を二の次にしてはならない理由

競争力や生産性、社員エンゲージメントの向上を求めて今、多くの企業が「組織改革」の正解を探している。

しかし、その組織改革において、往々にして盲点になりやすい要素があるという。

物理的なオフィス環境の見直しだ。

例えば、「チームワークが強み」と謳う企業のオフィスがパーティションだらけなら、スローガンは空虚に聞こえてしまう。

オフィスには、組織の目指すビジョンや価値観を最も端的に、内外に向けて発信する力があるのだ。

では、組織改革の中にオフィスの役割を正しく位置づけ、強力な支柱とするためのポイントとは?

社会心理学・組織行動論を専門とする東京女子大学准教授の正木郁太郎氏と、

大規模オフィス移転など法人不動産の課題解決に20年以上の実績を持つ

スターツコーポレートサービスの櫻井一貴氏に話を聞いた。

Contents

コロナ禍前のエンゲージメントの「貯金」が尽きてきた

──昨今、多くの企業が「社員エンゲージメントの向上」を組織改革の課題に掲げています。どのような背景があるのでしょうか。

正木:コロナ禍では、多くの企業が十分な準備や検証ができないまま、リモートワークやハイブリッドワークに移行しました。

しばらくの間はコロナ禍以前に対面の環境で築いたコミュニケーションや信頼といった、組織力やエンゲージメントの「貯金」で組織を回せましたが、それも尽きてきました。

構造的な人材難が今後も続く中で、優秀な社員の離職を防ぎ、組織としての一体感を高めるための「次の一手」が求められているのです。

櫻井:特に人材育成などで、課題が表面化してきていますね。

コロナ禍に入社して、画面越しの研修とOJTだけで組織に順応しなければならなかった世代が、そろそろ中堅になりつつある。

組織を統率していく力強さや、関係性を築いてプロジェクトを完遂する経験をどう補うか。多くの企業が頭を悩ませています。

オフィス改革に目を向ける企業も増えてきたのですね。

正木:そうですね。

コロナ禍を経て、ある意味で良かったと言えるのは、組織のマネジメントにおいて

目的と手段を一致させる意識が高まったことだと思います。

今までは当たり前すぎて不可視化されていた状況に対し、改めて「なぜ?」という問いが生まれた。

「なぜオフィスに集まるのか?」「なぜこの会議は対面で行うのか? 」というように。

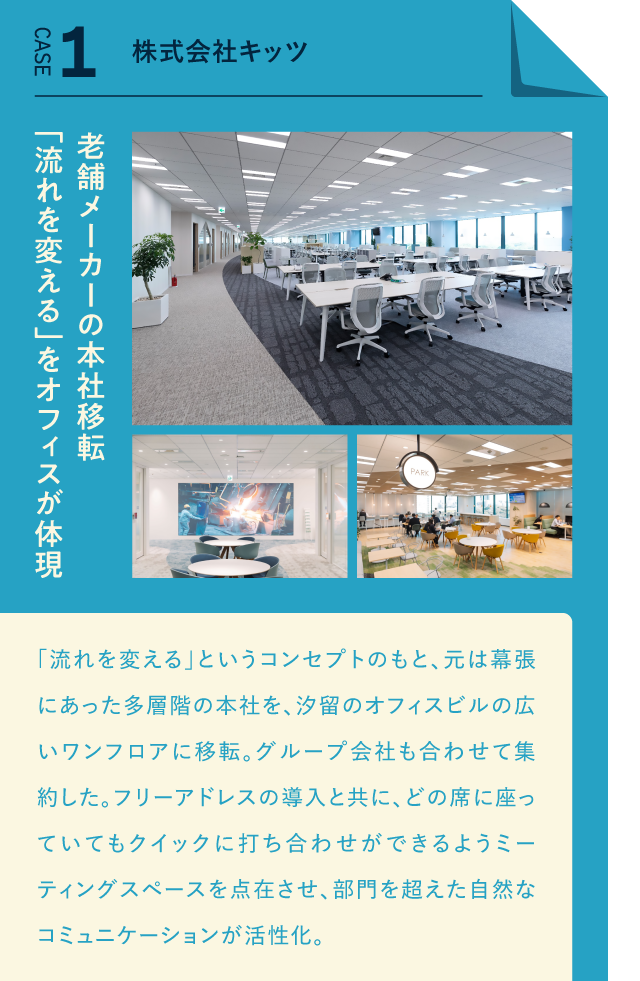

櫻井:当社が携わった事例では、総合バルブメーカーであるキッツ様の本社は、

まさに「経営戦略の中で、オフィスの果たす役割は何か?」という検討の末に、

目的に沿った移転・リニューアルに成功されたケースです。

コスト削減 vs. オフィスへの投資

──オフィスの移転やリニューアルは、全社挙げての一大プロジェクト。

成功させる上で、どのようなハードルがあるでしょうか。

正木:そもそも、オフィスをめぐる議論はどうしてもコストベースになりがちです。

フリーアドレス化を例に取れば、面積縮小による経費削減が主目的になり、

その後にコミュニケーションやモチベーションへの影響が議論されがちだとする研究もあります。

本来であれば、組織ビジョンや経営戦略といった大きな方針に沿って検討されるべきですが、

現実は場当たり的な対応になってしまっていることも多いですね。

櫻井:社内の推進体制の問題もありますね。

オフィス管理は従来は主に総務部門の仕事でした。

それが、人的資本経営のトレンドもあり、コロナ前に比べて相談の8割が人事部門からになりました。

社員の心理面や満足度に関わる課題を抱えているのは人事部門なのに、実行するのは総務部門。

しかも総務部門の本来のミッションはコスト削減……というねじれが生じがちです。

正木:生産性、モチベーション、エンゲージメント、チームワーク……

いずれも曖昧な内容なので、人によって考え方や定義も異なります。

ましてや、「オフィスを変えればこれらが改善します」と、明確な因果関係を証明したり、そのロジックを説明したりすることも難しい。

そのために組織改革では、「研修を充実させよう」といった、従業員に直接働きかけるという意味で

分かりやすいアプローチが重視されがちです。

櫻井:実際に移転を実現した企業からは、「やってよかった!」という声が多数挙がります。

社員の笑顔が増えたり、活気が生まれたり。目に見える変化も確実にある。

ただし仰る通り、効果を定量化して経営層を説得できるだけの材料をつくるのが難しい。

これがオフィス改革の最大のジレンマですね。

オフィスは組織文化の「可視化」装置

──オフィス改革が組織にもたらす影響について、

そうしたジレンマを突破するヒントとなるような研究事例はありますか?

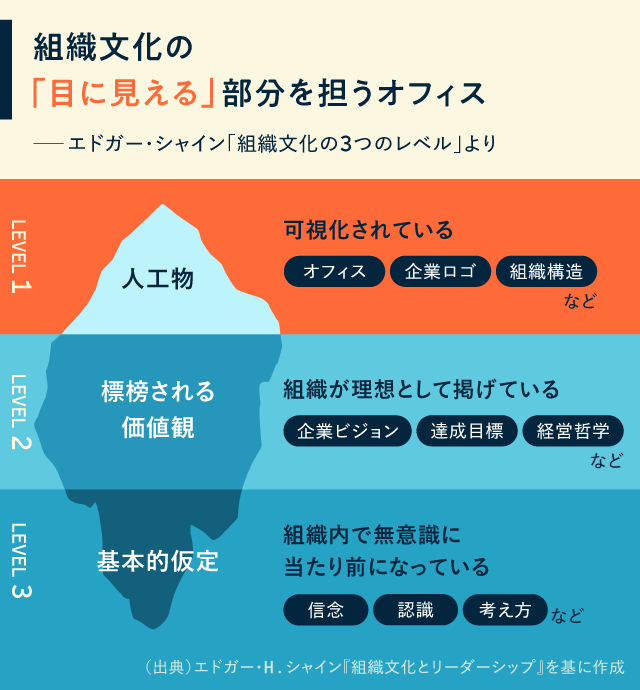

正木:例えば、米国の組織心理学者であるエドガー・シャインが提唱した「組織文化の3つのレベル」という考え方があります。

この考え方によると、組織文化の最も表層(レベル1)には、「可視化されているもの」であるオフィス空間や企業ロゴ、

明文化された制度などがあります。

その下(レベル2)に、企業ビジョンなど組織の考え方や規範。

そして、最下層(レベル3)には、組織におけるいわゆる「暗黙の了解」が存在する。

この3層にしっかりと一貫性が保たれている場合、組織文化は強固になると言えます。

逆に言えば、この一貫性が失われると、組織は社員や世間に対して矛盾したメッセージを発してしまい、組織文化も弱まります。

櫻井:よく分かります。

先日、ある会社の経営者から「なぜ社員に自律性が育たないのだろう?」というご相談を受けました。

見学させていただいたオフィスは、昔ながらの「島型」の固定席で、上司の目が常に部下に向いている状態。

つまり、オフィス空間が「あなたは管理される立場である」というメッセージを無言で発し続けてしまっているわけです。

こうしたズレは、意外と多くの企業で見られます。

──人は物理的な環境から思うより多くのメッセージを読み取っている?

正木:その通りです。

そして、組織マネジメントにおいて最も避けるべきものは「誤解」や「解釈のブレ」だと考えています。

例えば、「個人の自由を尊重し生産性を向上する」という意図でフリーアドレスを導入したはずが、

従業員は「何でも1人で解決しなければならないのか」と誤解して、孤立感を生んでしまうケースもあります。

こうした解釈のブレをなくすために、オフィスも、組織ビジョンや社風と足並みを揃えた、

一貫したメッセージに沿った環境になっていることが大事なのです。

櫻井:例えば、当社の携わった事例では、「焼肉きんぐ」などの外食チェーンを運営する物語コーポレーション様の

オフィスの移転・刷新が、まさに社屋を通じた企業メッセージの発信力強化に成功されたケースです。

正木:定量的な検証は容易ではありませんが、人は誰しも働く環境から様々なメッセージを受け取って行動しています。

だからこそ、目に見えて分かりやすく、また多くの時間を過ごすオフィス環境がどんなメッセージを発しているかは、

組織マネジメントにおいて決して軽視できない重要なピースなのです。

組織変革のきっかけとしてのオフィス

──歴史ある大企業などでは、長年のやり方や環境を変えることへの抵抗が強いと言われます。

オフィスの持つそうした力を、変革のきっかけとして

効果的に取り入れるアプローチは可能でしょうか。

正木:前提として、組織カルチャーの急激な変革はお勧めしません。

特に老舗企業の場合、長年生き残ってきたからには、そこに簡単に捨てたり変えたりしてはならない、

何か大事なものもあるはずです。

櫻井:どのように変革すべきか。まさに組織にとってベストの解は異なります。

長年固定席だったり、部門間連携の必要性が高くない技術系の業務が多かったりする場合は、

エリアごとでのグループアドレスを推奨します。

いずれにしても、他の選択肢を知った上で自社のスタイルを考えていただくのは大事です。

当社では、同業他社の事例なども見学していただき、その上で自分たちに合った形を少しずつ模索していくお手伝いもしています。

正木:まずは「変革」というよりは「アップデート」という意識で、

どこを変えるべきか、どこを守るべきかを見極めていくのが大事ですね。

その際に、オフィスという物理的な環境は、変えるべき部分の方向性を目に見える形で示すメッセージになり得ます。

オフィス移転は要件定義が9割

──しかし、実際にオフィス移転やリニューアルに踏み切るとなると、

実務担当者は大変ですよね……。

櫻井:これまでにオフィス移転をご一緒したほぼすべての総務部長から、

「すごくいい経験で楽しかったけれど、二度はやりたくない」という声を聞きます(笑)

本社移転は、それほどのビッグプロジェクトなのです。

特に上場企業であれば、情報の取り扱いにも長期にわたって細心の注意が必要。

社宅や社員寮も含め、大勢の社員の生活基盤の再整備も必要になります。

──目的に合ったプランをどのように策定していくのですか?

櫻井:要件定義が全工程の9割を占めると言ってもよいほど重要です。

要望される条件によっては移転をお勧めしないケースもある。

移転はあくまでも課題解決の手段の1つだからです。

どう働きたいか?それを実現するためにオフィス環境をどうすべきか?

経営層から現場まで、あらゆる層との対話を重ね、

組織全体が納得できる移転のビジョンをつくり上げることに最も時間をかけてサポートしています。

そのため、当社では顧客の企業カルチャーや経営課題を深く理解するため、

中長期的な伴走体制を整えたアカウント専門部門を設け、

オフィス移転に特化したソリューション部門の専門的ノウハウを合わせて、要件定義を進めています。

実際、要件定義からしっかりとサポートさせて頂いたオフィス移転では、

組織全体の活性化に成功された事例も多くあります。

オフィス移転による組織活性化の成功例

<株式会社キッツ>

【効果①】出社率が向上

「オフィスに来るのが楽しい」と社員のモチベーションとともに、出社率が向上。

ゾーンごとに割り振られた席数(ゾーンアドレス)は在籍者数の7割の設計ではあるものの、

多彩なフリーワークスペースを活用し、問題なく社員が働ける環境が整備されている。

【効果②】情報連携や意思決定がスムーズに

今まで分散されていた事業部門とスタッフ部門が広いワンフロアへの移転で一体となり、

社員間の距離が物理的・心理的に縮まった。

複数部門との意見交換が容易になり、情報連携や意思決定のスピードが向上した。

【効果③】シナジーを生む組織体制に

部署やグループ会社の垣根を超えた交流が促進されたことにより、コミュニケーションが活性化し、

新たな発想やアイデアが生まれ、同社が長期ビジョンに掲げるグループシナジー実現の基盤となっている。

──オフィス移転の実務部分では、どのようなサポートを行っているのですか。

櫻井:オフィス移転は要件定義が終わってからも、1年以上かかることもあります。

その間、不動産のプロが行った方がスムーズな業務や交渉事をトータルで引き受け、

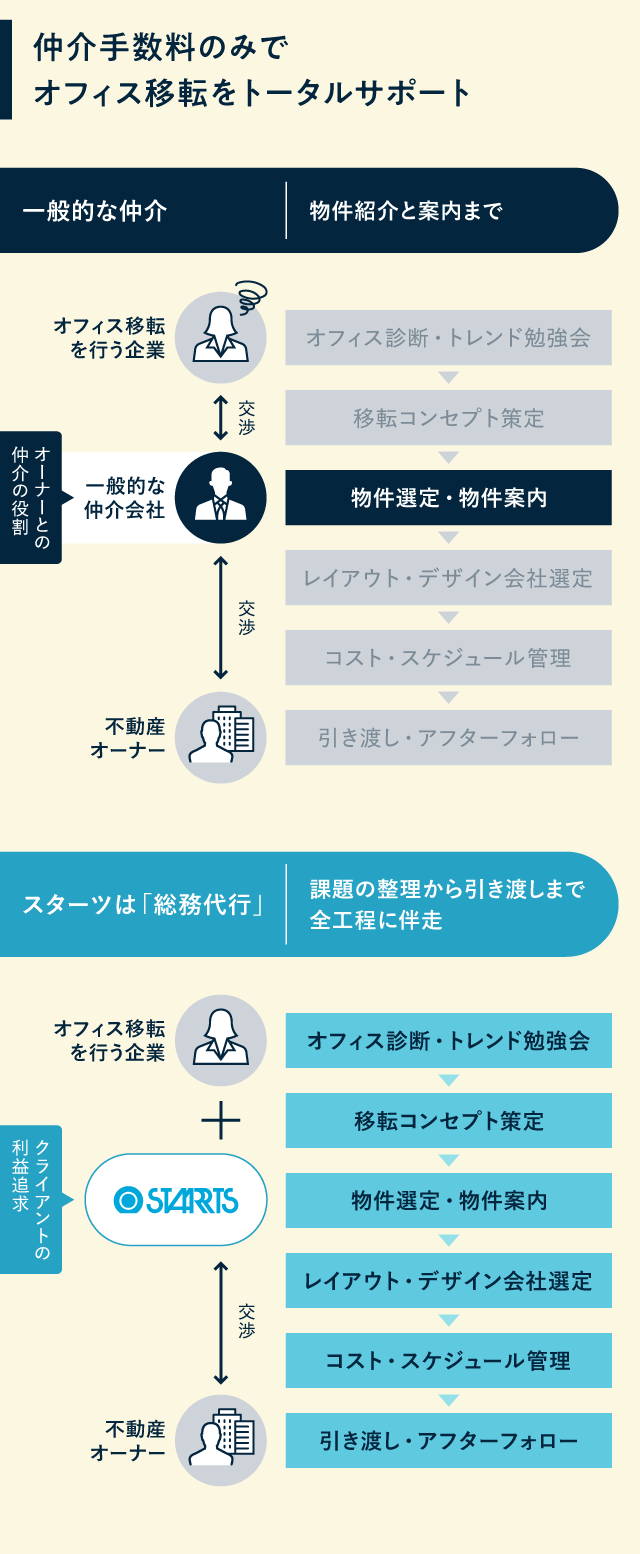

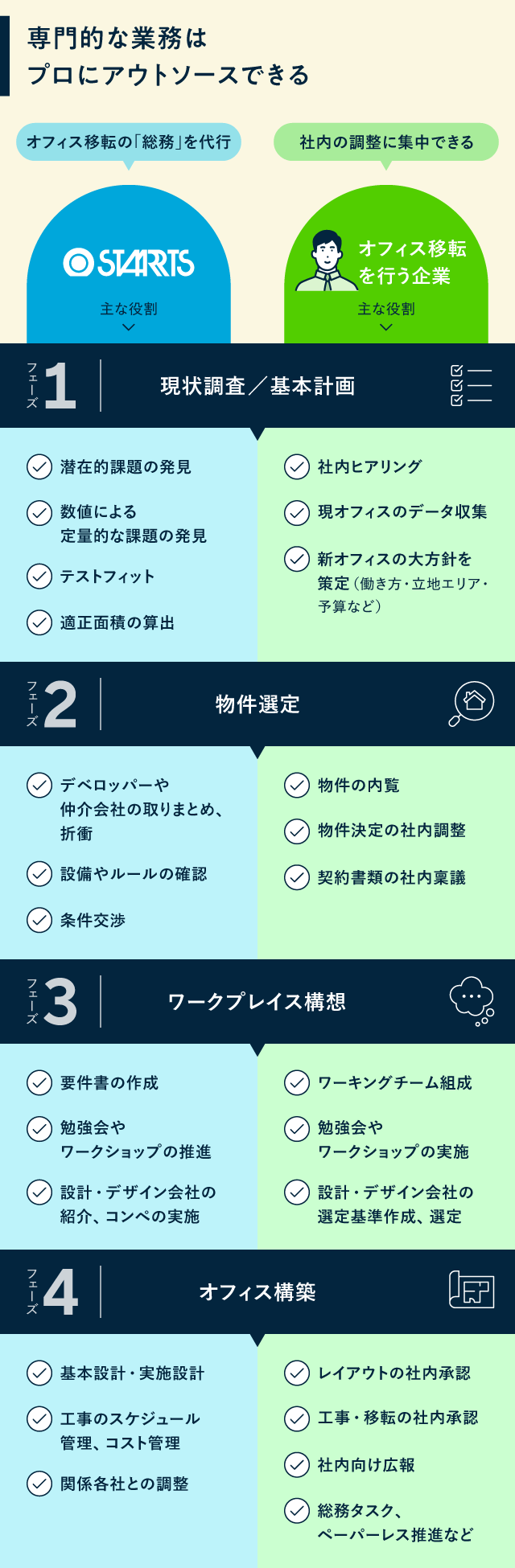

企業の総務担当者が社内の業務に集中できる環境をつくる、言わば「オフィス移転の総務代行」サービスを提供しています。

櫻井:通常業務を抱えながら、貸主のデベロッパーやオフィス構築会社と交渉を行うのは難易度が高く、

自社で行うと予定通りに完了しなかったり、予算をオーバーしてしまったりするケースもある。

当社では、タスク・スケジュール管理やコストダウンの提案、社内稟議のアドバイスまでトータルでサポートを行うことで、

そうした事態を防ぎます。

また、一般的な不動産仲介会社では、物件情報に偏りがあったり、自社グループの開発物件を優先したりするケースが稀にありますが、

当社は独立系の企業なのでその心配はありません。

複数の仲介会社、ビルオーナー、入居中の一般法人からの情報量を最大化し、プロのフラットな目線から的確な物件をご紹介します。

改革には「第三者の目」が必要

──新しいオフィスが組織構築の要としてしっかり機能するためには、

社内ではどのようなコミュニケーションが必要でしょうか。

正木:トップダウンとボトムアップのどちらのアプローチで進めるにせよ、

最終的には組織全体を巻き込む必要があると思います。

トップダウンだけでは現場の事情が反映されず、ボトムアップだけでは現場の個別最適と全社的な視点がフィットしないリスクもあります。

どちらがリードするにしても、「自分たちの働く場所」として、会社と個人の双方にとって意味のある場をどうつくるか。

そのすり合わせのプロセスそのものが一貫したメッセージを生み出す土台になるのです。

その際、研究者やコンサルタントなど、第三者の視点を取り入れるのは有効です。

私たち組織論の研究者でさえ、自分が所属している組織の特徴や価値観、強みなどについて、

外部から指摘されないと気づかないこともあるくらいです。

櫻井:その点で、我々がオフィス改革をサポートする中で最も大切にしているのは、

専門家だからこそできる伴走の仕方をすることです。

組織の方々と同じ目線に立ちつつ、法人不動産のプロとして課題を特定し、

時には「これで本当に良いのですか?」と第三者の立場から、あえて疑問を投げかけることもあります。

実務部門の方々が本来の業務に専念できる環境を整えながら、組織の活性化や、企業価値の向上につながるオフィス改革を目指し、

ゴールまで伴走しきるのが我々の役割です。

今まで移転を手掛けたことがない企業でも安心して実施いただけるようサポートしていきます。

撮影:髙山 透

デザイン:久須美 はるな

執筆・編集:梅津 朋子

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2025-03-04 NewsPicks Brand Design

-

カテゴリ:

- オフィス改善のコツ

-

タグ:

まずは、お気軽に今のお困りごとを

お聞かせください。

スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。

長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。