賃料の値上げ交渉がきたら?適切な賃料を知るためにできること

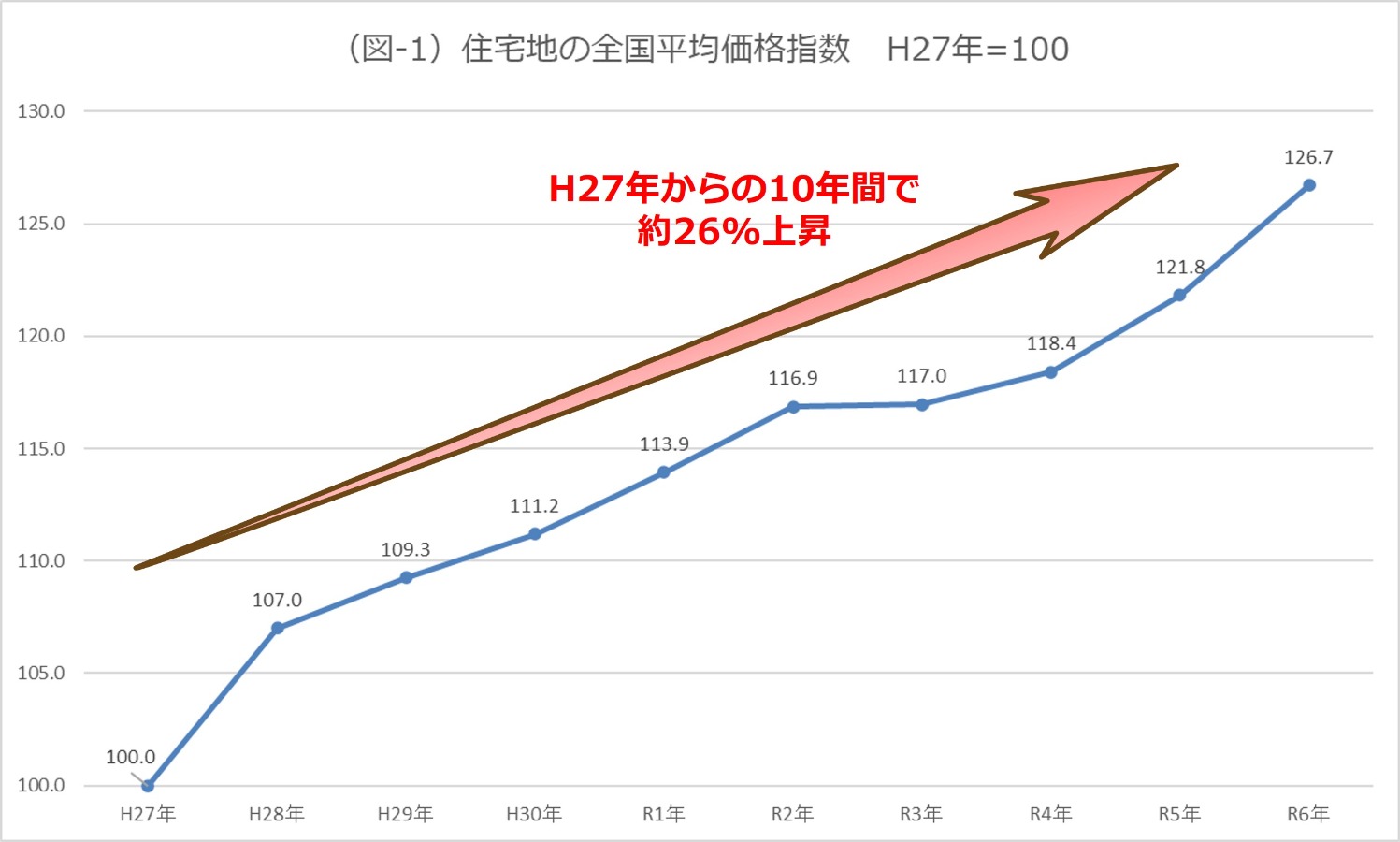

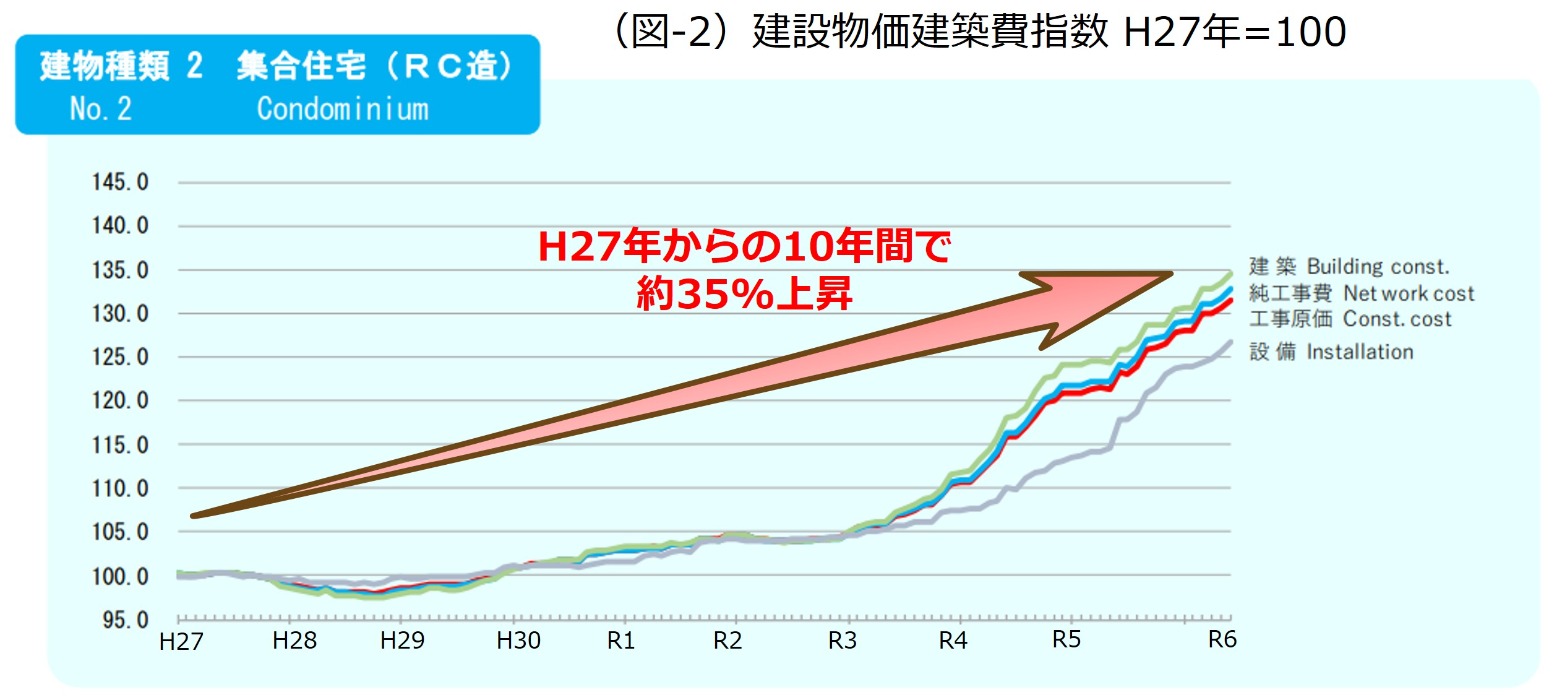

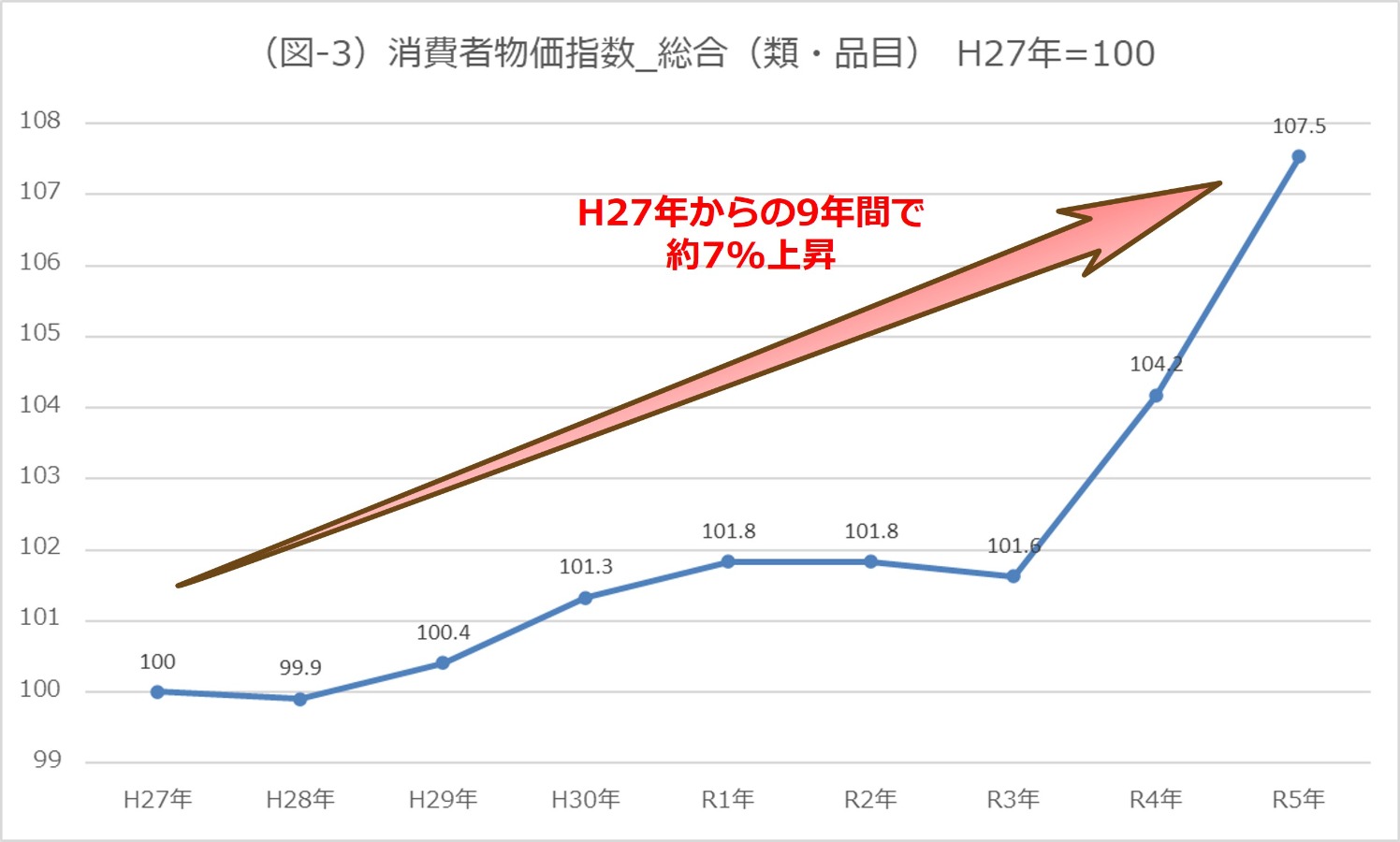

近年、日本の土地価格・建築費・物価は総じて上昇局面にあります。

それに伴い、不動産所有者の税負担、維持管理費・修繕費等のコストが増大し、

住宅や事務所の貸主から家賃の値上げを請求されるケースが増加しています。

この記事では、当社在籍の不動産鑑定士が適切な賃料に関してプロとしてお伝えします。

Contents

寮・社宅、オフィスの賃料値上げ交渉が増えている理由

当社が管理を行っている社宅の2019年4月~2024年3月の5年間におけるデータによると、

対象期間に関東地方(1都6県)では約6万件の契約更新があり、

そのうち貸主から家賃の値上げの申し入れのあった割合は、約5.1%になります。

また、直近1年の2023年4月~2024年3月では、貸主からの家賃の値上げの申し入れのあった割合は、約9.6%に増加しています。

今後も土地価格・建築費・物価の上昇傾向が続けば、貸主からの賃料の値上げの割合が増えていくことが予想されます。

住宅や事務所を新規で契約する場合、契約当事者が納得した賃料で契約するため、揉め事に発展するケースは少ないですが、

一方で契約期間中に貸主から予期せずに、高額な賃料の値上げを請求されることがあり、

契約当事者の協議が調わない場合、裁判にまで発展することもあります。

では、貸主からの値上げ交渉に対し、どのように対応したらよいのでしょうか。

出所:国土交通省 地価公示 「変動率及び平均価格の時系列推移表(令和6年地価公示)」

出所:建設物価調査会 総合研究所 「建設物価 建築費指数 2024年6月分」

契約期間中にも賃料の値上げ交渉に応じなければいけない?

賃料相場が上がっているからといえ、契約期間中にも賃料の値上げ交渉に応じなければいけないのでしょうか?

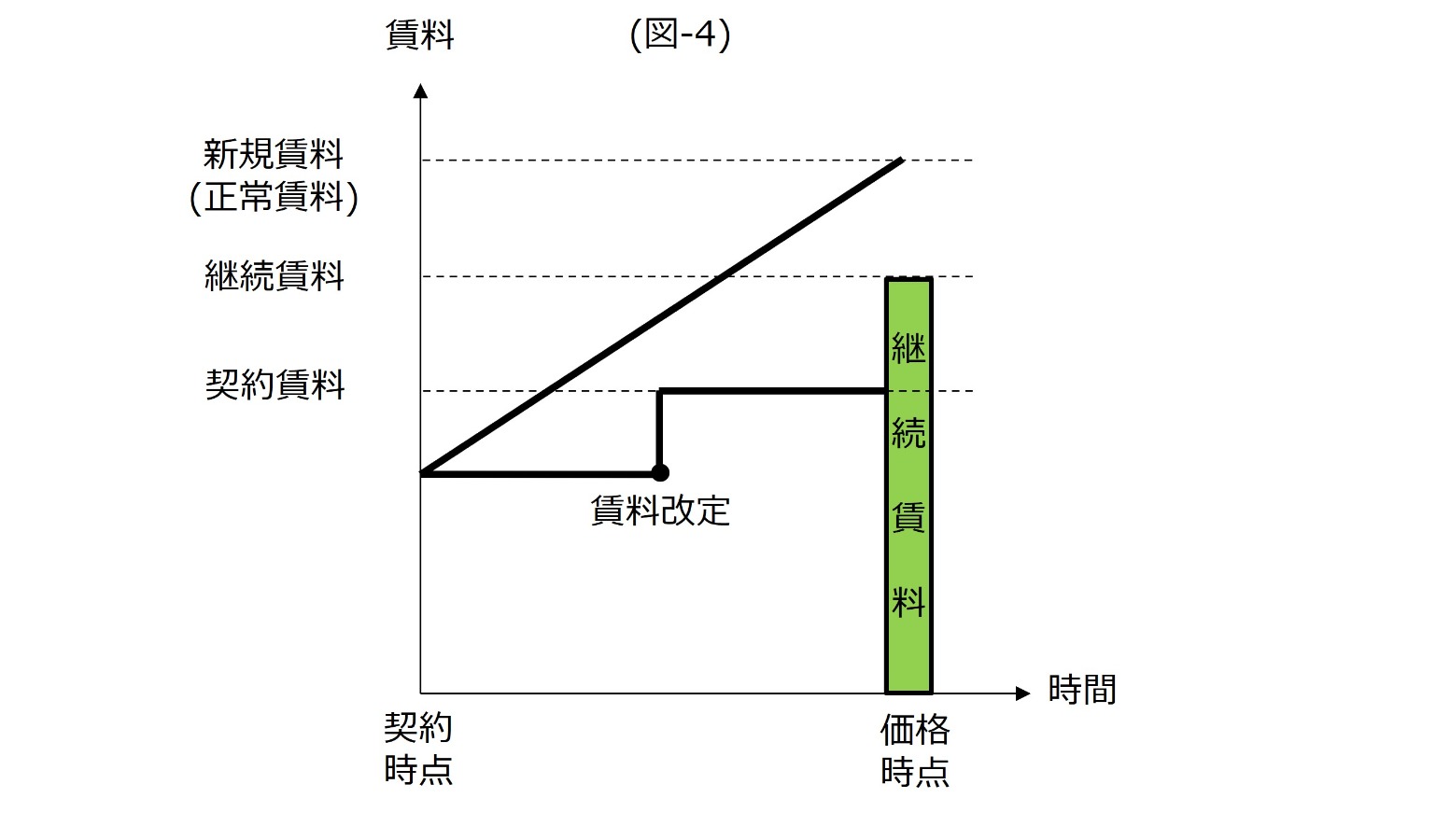

そもそも、賃料の種類としては、住宅、事務所等を“新たに”契約するものか(新規賃料)、

既に契約中の“賃料改定”によるものか(継続賃料)により2種類に分けられます。

値上げ交渉等は賃料改定に当たるため、「継続賃料」が基準になります。

1.新規賃料

新規賃料とは、新たな賃貸借の契約で成立する賃料で、正常賃料ともいいます。

2.継続賃料

継続賃料とは、賃貸借の継続に係る契約の当事者間で成立する賃料をいいます。

一般に契約の当事者間における契約賃料は、

契約期間の経過とともに第三者に新たに賃貸することを想定した新規賃料(正常賃料)から乖離する傾向があります。

特に土地価格や物価の上昇局面においては乖離が大きくなります。

鑑定評価によって求める継続賃料の概念は、新規賃料と契約賃料の乖離を踏まえ、

契約の当事者間において合理性が認められる水準(継続賃料)として求めるものです。 (図-4)

賃料改定の際、なぜ継続賃料を参考にするのか

賃貸借契約は、契約締結時、その後の賃料改定の経緯等、貸主・借主の個別的な事情が反映されて形成されます。

契約期間が長期になれば、正常な賃料水準と乖離する可能性が高くなる傾向があり、

契約当事者間(貸主・借主)において妥当な賃料水準を把握するためには、過去の経緯も考慮する必要があります。

令和6年度は固定資産の評価替えの年度であることから、近年の土地価格の上昇局面においては、

不動産所有者にとって固定資産税、都市計画税の負担増が発生していると思慮されます。

契約当事者の協議が調わず、裁判にまで発展した事案を概観すると、

新規賃料水準まで引き上げられることは僅少で、契約賃料と新規賃料の間(継続賃料)での判決が大多数です。

家賃の値上げ幅について法律上の制限はなく、家賃の値上げを要求するのは貸主に与えられている権利であります。

ただし、上限がないからといえ、極端な値上げを行うことは現実的ではありません。

賃料の値上げは、継続賃料を参考に貸主・借主の双方で話し合うことが重要です。

では、どうすれば継続賃料が分かるのでしょうか?

継続賃料を知る方法とは?

継続賃料の算出には下記の方法があります。

・差額配分法 :契約賃料と新規賃料の差額を基に、貸主と借主の間でその差額を配分する方法です。

具体的には、契約賃料を起点にし、新規賃料との間の差額を認識し、その配分額を契約賃料に加算して試算賃料を求めます。

・利回り法:土地や建物の基礎価格に対して期待される利回りを掛け算し、必要経費を加算することで賃料を算出します。

・スライド法:直近合意時点の賃料に物価変動率を掛けて新しい賃料を求める方法です。

・賃貸事例比較法:他の類似物件の継続に係る賃貸事例を参考にして賃料を決定する方法です。

貸主からの値上げ交渉の際、上記の方法から継続賃料を算出することが可能ですが、専門的な知識が必要になります。

そこで、継続賃料の算出を不動産鑑定士に依頼するという方法があります。

継続賃料を不動産鑑定士が算出するメリットとは?

不動産鑑定士による継続賃料は、過去の経緯をも考慮して評価するため、

公的機関である裁判所においても、不動産鑑定評価書が公用文書として認められています。

不動産鑑定士は、不動産鑑定評価基準という法律に基づいて評価を行うため、高度の客観性があります。

そのため、 不動産鑑定士の算出した継続賃料は、説明性に優れた客観的な賃料水準であると言えるため、

貸主からの値上げ交渉の際に有効な交渉材料となります。

まとめ

不動産鑑定士による継続賃料の鑑定評価は、

主として、契約当事者間で賃料改定の協議を行う場合や、

協議が調わず、借地借家法に規定されている賃料増減額請求権を行使するような場合に

専門家の判断・意見として活用されることになります。

貸主からの賃料の値上げ交渉があった際は、「継続賃料」を算出し

コストを最適化しましょう。

当社には、事業用不動産の専門家である不動産鑑定士が在籍しております。

不動産事業を50年以上手掛けており、事業用不動産を専業としの取り扱いを長年続けてきた実績もありますので、

家賃・地代のことでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

Writer's Profile

- 執筆者

-

スターツコーポレートサービス株式会社

中川 貴雄(なかがわ たかお)

経歴-

2007年3月近畿大学大学院総合理工学研究科修士課程修了。

同年4月スターツグループ入社。企業向けの不動産投資、売却のアドバイザリーに従事し、2020年9月に不動産鑑定士に登録。

2023年7月 東京都不動産鑑定士協会 災害支援対策委員・総務財務委員に、

2024年4月 東京都不動産鑑定士協会の推薦を受け、東京都武蔵野市の固定資産評価審査委員会委員に就任。

不動産のプロとして、数多くの企業の資産コンサルティングを手掛けている。

不動産鑑定士

-

カテゴリ:

- 企業不動産戦略

-

タグ:

まずは、お気軽に今のお困りごとを

お聞かせください。

スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。

長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。